La nostalgia, nel bene e nel male, rischia di offuscare la mente, specialmente in quei momenti in cui l'analisi e il pensiero critico dovrebbero essere il motore dei nostri ragionamenti. Io, in primis, ammetto di essermi lasciato trasportare dalla nostalgia nei miei numerosi pomeriggi da post-liceale, in cui le memorie delle innumerevoli ore passate (con la consapevolezza odierna, oserei dire sprecate) su quei JRPG, che ora non riesco più ad amare, i quali distoglievano la mia attenzione dallo studio, viziando la tendenza a procrastinare qualsiasi compito, autoimposto o meno (compreso questo articolo).

Chrono Trigger è forse il videogioco che più di tutti soffre della nostalgia collettiva creatasi nel tempo, non tanto per il gioco in sé, quanto più per la ricostruzione del suo sviluppo. Niente di grave o irreparabile, sia chiaro, ma sentire sempre e solamente tre nomi ripetuti come un mantra quando si cerca di creare un discorso storico sul titolo, rischia di mettere irrimediabilmente in disparte il grande quantitativo di talento impiegato per lo sviluppo del videogioco in questione. Il discorso che sto per imbastire non ha ovviamente l’obiettivo di minimizzare l’apporto creativo di Hironobu Sakaguchi (creatore di Final Fantasy), Yuji Horii (creatore di Dragon Quest) o Akira Toriyama (che, credo, non abbia bisogno di presentazioni). Il fine di questo contributo è quello di ricordare che Chrono Trigger, come qualsiasi altro videogioco dal grande valore produttivo, sia soprattutto uno “sforzo di gruppo”.

Prima di addentrarci nelle specifiche dello sviluppo, ritengo sia necessario ricostruire la linea temporale di Chrono Trigger, dal suo concepimento all’effettiva uscita sul mercato.

La materializzazione delle idee di Sakaguchi, Horii e Toriyama si può ricondurre a un momento imprecisato del 1993. Secondo il producer Kazuhiko Aoki, infatti, in un’intervista del 1995, quelle che inizialmente erano semplici chiacchiere disinvolte divennero realtà proprio nel ’93, anno di inizio della pre-produzione del progetto Chrono Trigger: all’incirca 4 anni fa Sakaguchi, Horii e Toriyama cominciarono a discutere sulla creazione di un RPG. Allora non era qualcosa di totalmente serio, era più un "non sarebbe fantastico lavorare a qualcosa insieme?" La pre-produzione partì solamente 2 anni più tardi quando il nostro team (square soft) cominciò a lavorare insieme a Horii per delineare la base della storia.

Queste parole troveranno conferma in una preview di V-Jump del '94 in cui Sakaguchi, Horii e Aoki verranno brevemente intervistati. In questo contesto si può notare l’importanza della figura di Aoki che, durante i momenti più fragili e incerti dell’ideazione del gioco, spronò Sakaguchi e tutto il team a non mollare la presa e portare a termine il progetto.

Lo staff era principalmente composto da veterani e nuovi arrivati di SquareSoft a cui si aggiunsero altre personalità fondamentali all’incirca a metà dello sviluppo, tra cui uno dei principali sceneggiatori del gioco: Masato Kato. Oltre al già nominato Kato, i crediti di Chrono Trigger annoverano sia nomi già prestigiosi sia nomi che sapranno distinguersi in futuro: Yoshinori Kitase, director degli amatissimi Final Fantasy VI e VII; Takashi Tokita, già noto per lo sperimentale Live-a-Live; Yasunori Mitsuda, compositore che saprà farsi notare in altri lavori come Chrono Cross, Xenogears e Shadow Hearts; Masanori Hoshino, futuro Monster Designer di Mother 3; Tetsuya Takahashi, ideatore di giochi di culto come Xenogears e Xenosaga; e, per concludere, nientemeno che Tetsuya Nomura, le cui intuizioni narrative riguardanti la saga di Final Fantasy sapranno farsi odiare e amare.

Il resto poi è storia che conosciamo bene o male tutti: nel 1995 Chrono Trigger viene ufficialmente commercializzato, diventando uno dei videogiochi più amati e conosciuti di tutti i tempi.

Oltre al ritmo incessante, all’ormai iconica colonna sonora e alla popolarità della meccanica del new game plus, la martellante campagna di marketing, sapientemente incentrata sui tre nomi di copertina, è stata vitale per l’enorme successo del videogioco, dandogli inoltre quel senso di mastodonticità grazie a una collaborazione che, nella mente di molti, mai si sarebbe potuta realizzare.

Dietro le quinte

e oro che non luccica

Come accennato in precedenza, l’ideatore del canovaccio di Chrono Trigger è, per l’appunto, Yuji Horii, il cui ruolo si espanse anche alla revisione dei dialoghi:

"Kitase: [Horii] per esempio, controllava i dialoghi degli NPC presenti nelle città…riusciva a dare molta personalità ai dialoghi cambiando poche parole."

D’altro canto Sakaguchi, oltre alla revisione di alcuni scenari di gioco, dedicava la maggior parte del suo tempo ad aiutare i director e i designer nelle loro mansioni:

"Kitase: è ufficialmente accreditato come ‘supervisore’, ma in realtà lavorava nel nostro stesso piano. Fece molte cose di testa sua, dalla scrittura dei codici degli eventi di gioco, alle modifiche di statistiche dei mostri."

Akira Toriyama, esattamente come in Dragon Quest, prese come esempio gli sketch di Yuji Horii (e nel caso di Chrono Trigger anche gli sketch di Masato Kato) per disegnare e definire i character design e i design dei mostri, il cui adattamento su cartuccia venne affidato ai graphic directors Tetsuya Takahashi, Yasuhiko Kamata e Masanori Hoshino. Il design dei personaggi in alcuni casi non venne nemmeno trasposto 1:1 dai disegni di Toriyama, come sottolineato da Masanori Hoshino:

"Abbiamo fatto alcune richieste a Toriyama…per esempio i capelli di Ayla dovevano essere inizialmente lisci, ma pensavamo che un personaggio preistorico avrebbe dovuto avere i capelli ricci… come puoi vedere abbiamo voluto rendere le personalità dei personaggi ben definibili dai modi in cui si muovono..."

Sempre in queste interviste, le parole di Yoshinori Kitase riescono a dare un’idea dei ritmi lavorativi di SquareSoft in quegli anni:

"lo sviluppo è stato davvero lungo, siamo rimasti un anno intero a discutere, di solito in Square è una rarità… Per definire le fondamenta del gioco ci è voluto un anno, e poi successivamente un altro anno di sviluppo per completarlo."

Uno sviluppo stremante quello di Chrono Trigger, basti pensare che tra il 1993 ed il 1995 fecero la loro comparsa sul mercato Live-A-Live e Final Fantasy VI, giochi in cui Kitase, Tokita e Sakaguchi rivestirono ruoli fondamentali.

La consapevolezza di questi ritmi lavorativi e dell’ambiente di sviluppo è fondamentale per interpretare le dichiarazioni di Masato Kato, forse le più interessanti che abbiamo.

Masato Kato, prima di entrare nel mondo dei videogiochi, dedicò inizialmente la sua carriera all’animazione, per poi approdare in Tecmo, dove fece parte del team di sviluppo dei primi tre Ninja Gaiden.

Una volta approdato in SquareSoft, venne assegnato al progetto Chrono Trigger solamente a metà dello sviluppo (come accennato in precedenza), questo tuttavia non intaccò l’importante contributo che diede alla trama del gioco. Oltre a modificare e a modellare le idee di trama di Yuji Horii, Kato scrisse interamente da solo tutti gli scenari dell’epoca 12.000 B.C. , in cui si snodano gli intrecci di trama più importanti del gioco. Ciò che è davvero interessante è il modo in cui Kato descrive le sue giornate di lavoro dentro SquareSoft, durante lo sviluppo di Chrono Trigger:

"quella di ‘Trigger’ non fu una strada esattamente liscia ed un sacco di parti sono state cambiate alla fine. Ricordo ancora l'insopportabile pensiero di alzarmi la mattina e di andare a lavorare, mi venivano dei mal di stomaco infernali. Nonostante ciò mi assicurai di finire gli eventi presenti in 12.000 B.C. assicurandomi che nessuno li toccasse. Ricordo inoltre come nei momenti in cui si cominciò a decidere chi mettere nei titoli di coda, ‘loro’ decisero di accreditare come sceneggiatori solamente le persone più importanti. A me sinceramente non fregava nulla ‘fate come volete’ ho detto. Alla fine però Tokita e Kitase protestarono questa decisione e mi venne accreditato lo strano titolo di ‘story-planner’... e quindi alla fine del progetto sentii solamente questa sensazione di rilievo per essermi tolto questo fardello."

La dichiarazione iniziale, inoltre, va in contrasto con quanto detto da Kazuhiko Aoki in una precedente intervista del ’95 in cui viene esplicitato che: "nonostante lo sviluppo sia passato dal CD-Rom alla cartuccia Rom siamo riusciti ad infilarci comunque la maggior parte delle nostre idee".

Al di là delle parole poco lusinghiere di Kato, qualcosa di positivo emerse dalla sua esperienza in SquareSoft: il rapporto lavorativo che intraprese con il compositore Yasunori Mitsuda.

Mitsuda iniziò a lavorare per SquareSoft già a partire dal 1992, rimanendo tuttavia relegato al reparto degli effetti sonori (come ad esempio in Final Fantasy V) e il ruolo di compositore gli venne assegnato solamente a partire proprio da Chrono Trigger, dopo aver espresso le sue frustrazioni ad Hironobu Sakaguchi.

|

| A sinistra Yasunori Mitsuda, a destra Masato Kato |

Come nel caso di Kato, anche per Mitsuda lo sviluppo di Chrono Trigger è stato per certi versi sofferto. A causa della sua salute cagionevole, e in parte per le estenuanti sessioni di lavoro (probabilmente autoimposte) cominciò a soffrire i dolori di un'ulcera gastrica, che gli impedì di completare alcune tracce. Questo è il motivo per cui Nobuo Uematsu è annoverato come compositore nei crediti di gioco. Quest’ultimo, infatti, completò la colonna sonora componendo 9 tracce sulle 64 totali. L’apporto fondamentale di Mitsuda non viene fatto notare mai abbastanza e nonostante un continuo di carriera davvero notevole (Xenogears, Chrono Cross, Shadow Hearts, Xenosaga, Xenoblade Chronicles) difficilmente lo si trova nominato tra i più grandi compositori viventi nel mondo dei videogiochi.

Queste storie, aneddoti e interviste dimostrano come la realtà di Chrono Trigger (e del mondo video-ludico in generale) non può essere circoscritta a un piccolo manipolodi persone o addirittura a una persona sola, che dall’alto della sua sapienza orchestra un manipolo di automi, pronti a soddisfare ogni sua richiesta. Certo, è altrettanto vera la difficoltà di accreditare propriamente gli sviluppatori in un ambiente così tanto liquido come la creazione di un videogioco, come è altrettanto inevitabile perdere tanti dettagli per strada.

Ma la potenza di uno strumento come la curiosità, specie se scevro di preconcetti, può portare a un approfondimento sano e virtuoso.

Chrono Trigger – 1995 Interview Collection, Shmuplations

Chrono Trigger - V-jump 94 Presentation (now w/subtitles), Carnivol, su YouTube

Cit., Chrono Trigger – 1995 Interview Collection

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Procyon Studio, November 1999 Masato Kato e November 1999 Yasunori Mitsuda, Chrono Compendium

Cit. Chrono Trigger – 1995 Interview Collection, Shmupulations

Yasunori Mitsuda – 2000 Developer Interview, Shmupulations

FONTI

- Chrono Trigger – 1995 Interview Collection, Shmuplations

- Chrono Trigger – 1994/95 Developer Interviews, Shmuplations, via Internet Wayback Machine

- V-Jump Interview 1, Chrono Compendium, via Internet Wayback Machine

- Chrono Trigger - V-jump 94 Presentation (now w/subtitles), Carnivol, su YouTube

- Supporting Material Translation, Chrono Compendium, via Internet Wayback Machine

- Yasunori Mitsuda – 2000 Developer Interview, Shmuplations

- Yasunori Mitsuda – 2003 Composer Interview, Shmuplations

- Chrono Trigger: The Perfect, Chrono Compendium, via Internet Wayback Machine

- Procyon Studio November 1999 Masato Kato e November 1999 Yasunori Mitsuda, Chrono Compendium, via Internet Wayback Machine

LETTURE CONSIGLIATE

ARTICOLO DI

REVISIONE DI

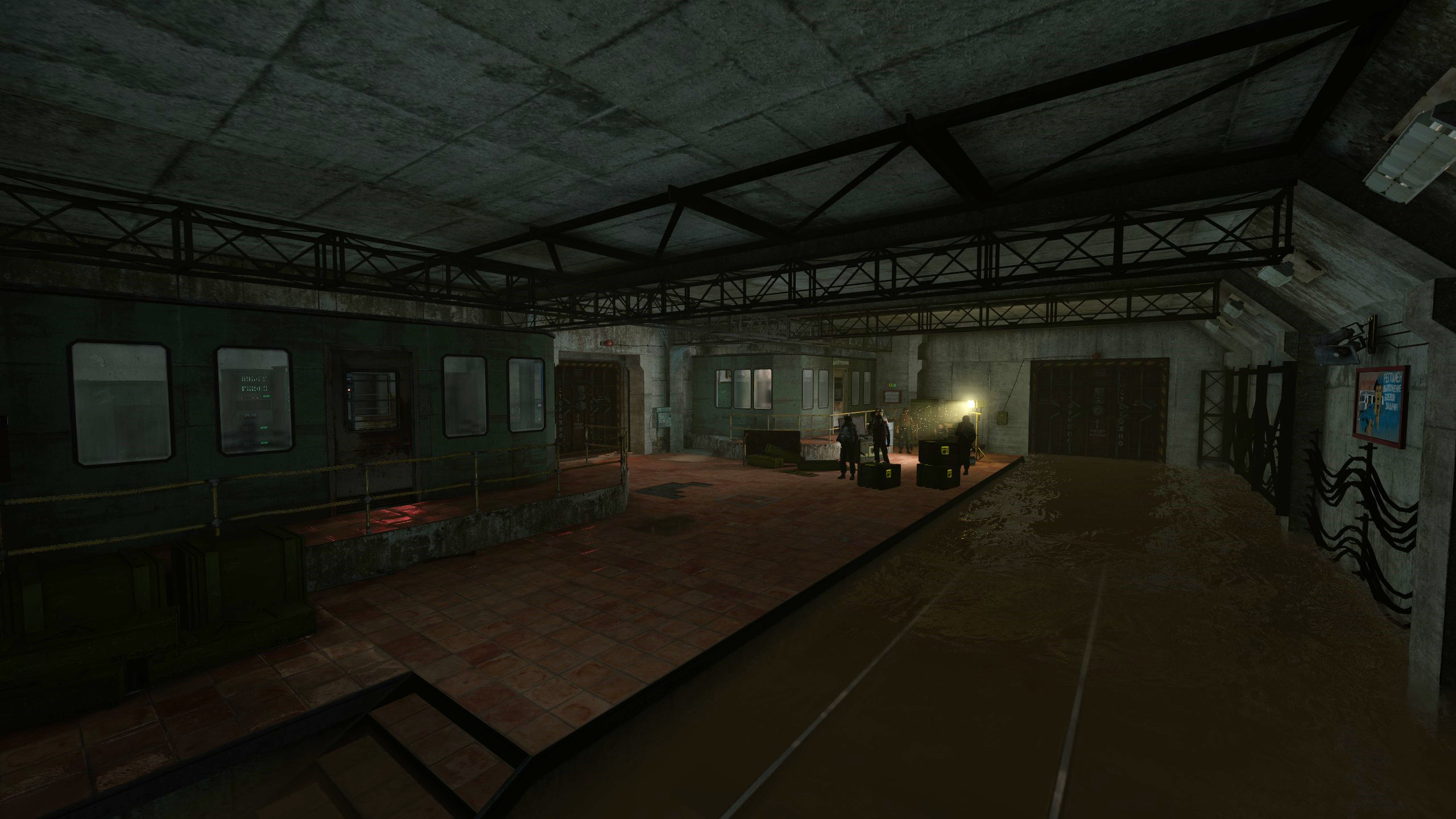

Ambientato dodici anni prima gli eventi di Half-Life 2, Swelter vede il giocatore vestire i panni di un anonimo membro della Resistenza, il gruppo ribelle intenzionato a liberare l’umanità dal giogo dei Combine, conquistatori provenienti da un’altra dimensione che ricoprono il ruolo di antagonista principale di Half-Life 2, dei relativi episodi e di Half-Life Alyx. Giunto nei pressi di City-545, città collocata nell’Asia centrale, il protagonista viene incaricato di infiltrarsi nel Black Battalion, un gruppo di anarchici precedentemente alleato con la Resistenza, guadagnarsi la fiducia del leader del gruppo, Roki, e “fare ammenda”.

Ambientato dodici anni prima gli eventi di Half-Life 2, Swelter vede il giocatore vestire i panni di un anonimo membro della Resistenza, il gruppo ribelle intenzionato a liberare l’umanità dal giogo dei Combine, conquistatori provenienti da un’altra dimensione che ricoprono il ruolo di antagonista principale di Half-Life 2, dei relativi episodi e di Half-Life Alyx. Giunto nei pressi di City-545, città collocata nell’Asia centrale, il protagonista viene incaricato di infiltrarsi nel Black Battalion, un gruppo di anarchici precedentemente alleato con la Resistenza, guadagnarsi la fiducia del leader del gruppo, Roki, e “fare ammenda”.

Altro punto forte è la colonna sonora, composta da Paweł Perepelica, che si sposa perfettamente con le ambientazioni e situazioni presentate e, più in generale, al mondo di Half-Life, pur mantenendo uno stile originale e unico.

Altro punto forte è la colonna sonora, composta da Paweł Perepelica, che si sposa perfettamente con le ambientazioni e situazioni presentate e, più in generale, al mondo di Half-Life, pur mantenendo uno stile originale e unico.